近日,北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、宽禁带半导体研究中心、人工微结构和介观物理全国重点实验室、纳光电子前沿科学中心王新强、王平和北京大学电子显微镜实验室王涛团队实验证实了纤锌矿氮化物半导体的强极化效应。相关研究成果以“纤锌矿III族氮化物半导体巨极化的实验确认”(Experimental Determination of Giant Polarization in Wurtzite III-Nitride Semiconductors)为题,于2025年4月24日发表在《自然·通讯》(Nature Communications)上。

III族氮化物半导体(如氮化铝AlN、氮化镓GaN等)是光电芯片和射频、功率芯片的核心材料,广泛应用于固态照明、移动通信和电动汽车等重要领域。其纤锌矿晶体结构缺乏空间反演对称性,具有很强的自发极化和压电极化效应。极化调控一直是氮化物半导体器件创新的关键。然而,近年来以钪铝氮(ScAlN)为代表的纤锌矿氮化物铁电半导体的发现,打破了对氮化物半导体极化的传统认知。这类材料展现出远超预期的极化强度,引发了科学界对III族氮化物半导体极化的重新审视。

针对这一科学问题,北京大学团队通过局域极化测量和宏观极化测量系统研究了III族氮化物半导体材料的极化行为。实验确定氮化物半导体的极化强度比沿用至今的理论预测值高出十倍以上,并且极化方向也与以往认知相反。基于这一发现,研究团队建立了一个统一的极化理论框架,重新分析了氮化物半导体材料及其异质结构中的极化分布,并揭示了全氮化物铁电异质结的界面载流子调控机制。相关研究成果不仅为氮化物半导体中极化的深入理解提供了实验依据,也为先进光电子、电子和光电融合器件的开发提供了理论支撑和材料基础。

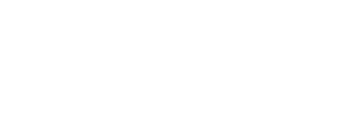

图1. 纤锌矿氮化物半导体的局域极化测量

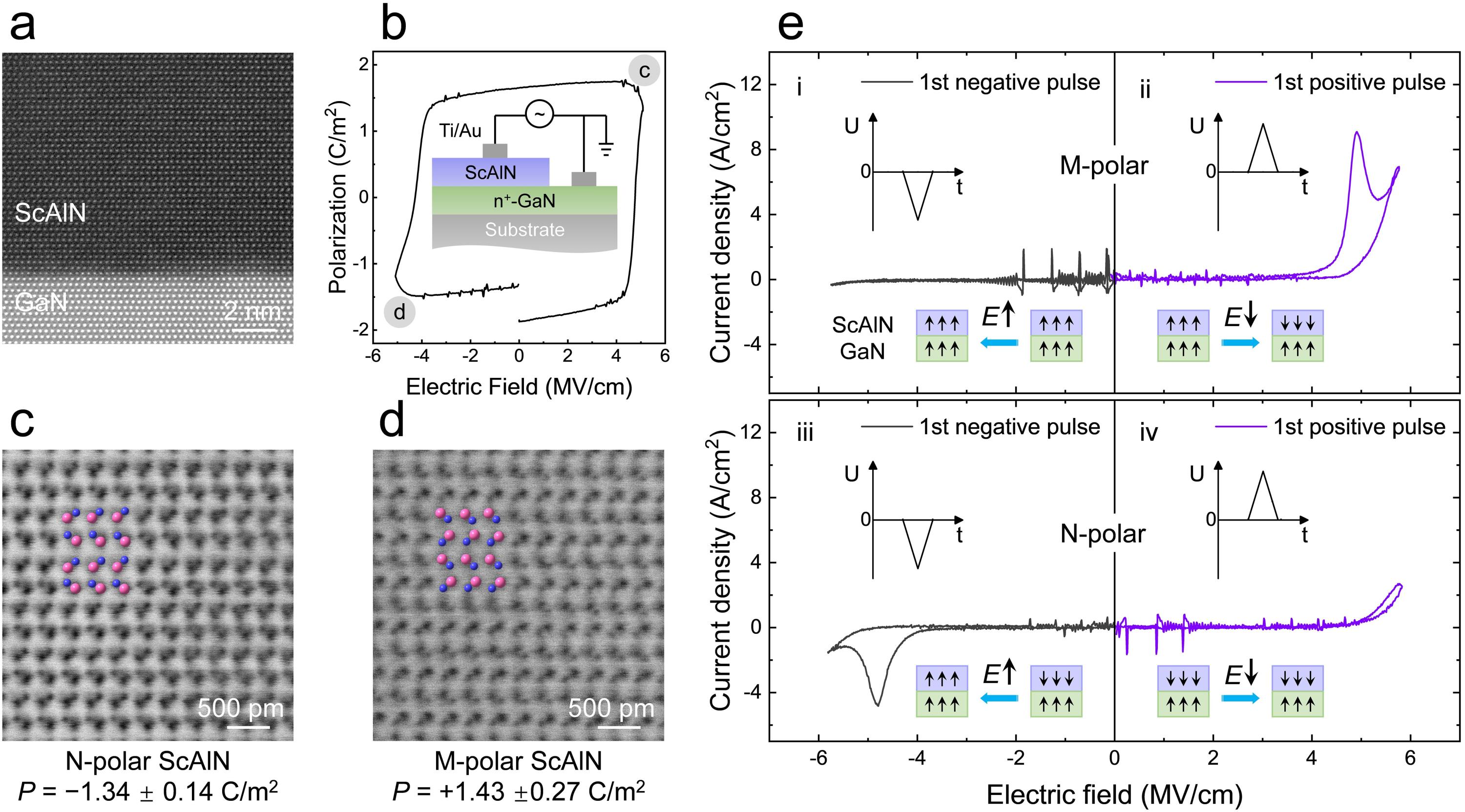

图2. 纤锌矿氮化物铁电半导体的宏观极化测量

北京大学物理学院博士研究生叶昊天为论文第一作者,王平、王涛、王新强为共同通讯作者。北京大学沈波教授和葛惟昆教授,华东师范大学段纯刚教授与童文旖研究员为本工作提供了重要指导与支持。

研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、苏州实验室科研基金、中国博士后科学基金、上海浦江项目、北京大学人工微结构与介观物理全国重点实验室、纳光电子前沿科学中心和北京大学电子显微镜实验室等支持。

论文原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-58975-0