北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、宽禁带半导体研究中心、人工微结构和介观物理全国重点实验室、纳光电子前沿科学中心许福军、沈波团队创新提出III族氮化物外延薄膜应力连续可控调制新技术路线,成功实现了高性能中波紫外(UVB)发光器件的制备。相关成果以“采用晶格调控框架的高性能III族氮化物UVB发光器件堆垛”(Stacking III-nitride ultraviolet-B light emitters with high efficiency via a lattice-engineered architecture)为题,于2025年8月4日发表于《先进材料》(Advanced Materials)。

III族氮化物AlGaN基紫外光源在国防、公共卫生等领域有重要应用,特别是中波紫外光源(280-320 nm)在生物医疗方面具有不可替代的应用前景。目前,中波紫外LED(UVB-LED)面临电光转换效率低下的难题,其根源在于器件结构堆垛中,AlN模板与低Al组分AlGaN外延薄膜之间存在很大的晶格失配,因此AlGaN外延过程中承受极大的压应力(AlGaN的面内晶格常数大于AlN),导致位错缺陷增殖以及表面形貌糙化,直接造成器件效率(特别是内量子效率)低下。通过调控AlN模板中的应力(引入张应力),是减小AlN与AlGaN之间晶格失配,提高AlGaN外延质量的有效手段。但是目前尚缺乏大幅度可控调制AlN应力的有效途径。

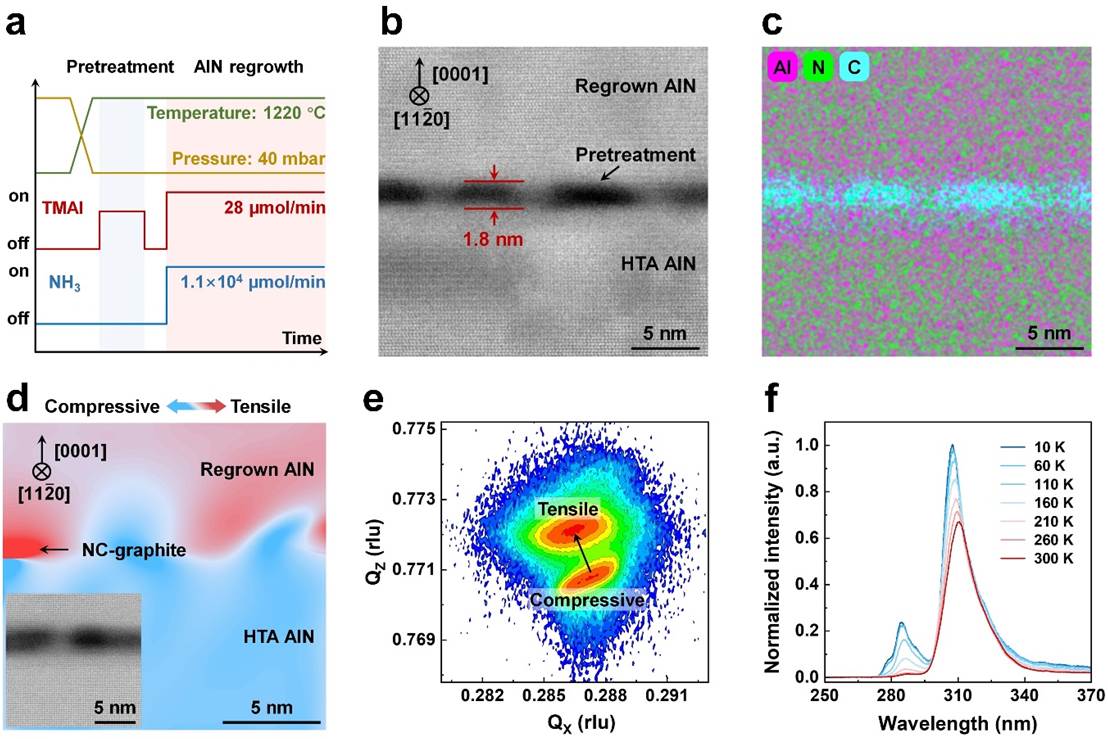

针对上述难题,北京大学团队提出了一种基于MOCVD金属有机源原位预处理的AlN应力调控新技术路线,通过预处理过程中金属有机源分解产生的碳原子的沉积,在晶圆表面形成高密度多孔的纳晶石墨掩膜,引起AlN生长过程中的侧向外延过程。并通过侧向外延过程中相邻晶面间的弹性贴合,在AlN外延薄膜中引入张应力。实验表明,通过预处理条件(处理时间、金属有机源流量等)变化可以实现AlN应力的连续调控。通过该技术路线,最终实现了张应力2.51 GPa(对应张应变为0.51%)的AlN模板,其面内晶格常数a与Al组分79%的AlGaN相同,极大减小了AlN模板与后续AlGaN外延薄膜之间的晶格失配,并由此实现了Al0.4Ga0.6N薄膜的高质量外延。以此为基础,310 nm多量子阱有源区的内量子效率达到创纪录的65.7%,同时310 nm UVB-LED的电光转换效率达到4.88%,位居国际报道先进水平。

图a:MOCVD原位金属源预处理示意图,图b:AlN模板的截面HAADF-STEM图像,图c:AlN模板的EDS图像,图d:HAADF-STEM图像的几何相分析结果,图e:AlN模板的XRD倒空间mapping结果,图f:波长310 nm多量子阱有源区的内量子效率(变温PL)测试结果。

北京大学博士生张子尧为该论文第一作者,王嘉铭特聘副研究员、许福军教授和沈波教授为共同通讯作者。该工作得到了葛惟昆教授的指导和帮助,北京大学宽禁带半导体研究中心郎婧、鞠光旭、康香宁、秦志新、杨学林、唐宁、王新强等老师和部分同学亦对该工作做出了贡献。

该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市科委重大项目、北京顺义区科技项目及北京中博芯半导体科技有限公司等的大力支持。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202508380