发布日期:2025-05-13 浏览次数:

供稿:理论物理研究所 |

编校:时畅 |

编辑:胡克倩 |

审核:冯旭

近日,北京大学物理学院理论物理研究所舒菁教授课题组与尼尔斯·波尔研究所博士后陈一帆合作,系统研究了电磁共振探测器在实现同时具备共振增强与宽带响应方面的设计方案。该研究有望显著提升对轴子、暗光子等极轻暗物质以及高频引力波的探测灵敏度,并为下一代电磁探测器的升级提供理论依据。相关成果以题为“利用谐振腔和电路实现兼具共振和宽带测量的极轻暗物质与高频引力波探测”(Simultaneous Resonant and Broadband Detection of Ultralight Dark Matter and High-Frequency Gravitational Waves via Cavities and Circuits)的论文,于2025年5月6日发表在《物理学进展报告》(Reports on Progress in Physics)上。

近年来,随着天文观测与量子技术的快速发展,科学家对宇宙中“不可见”成分的探索愈加深入。特别是极轻玻色子暗物质(如轴子、暗光子)以及高频引力波,因其在粒子物理与宇宙学中的理论动机而受到广泛关注。电磁谐振探测器(如高品质因子谐振腔和超导电路)因其低噪声、高灵敏的特点,在探测这些极弱信号方面发挥了重要作用。

传统的谐振探测器通常只在非常窄的频带内对信号产生显著响应,因此需要通过逐步扫描来覆盖广泛的频率范围。这种扫描方式效率较低,且难以应对原初黑洞并合等事件中信号频率的动态变化。理论模型对暗物质质量的预测存在较大不确定性,也进一步加剧了这一挑战。因此,如何在保持高品质因子带来的灵敏度优势的同时拓宽响应带宽,成为电磁探测技术的关键挑战。

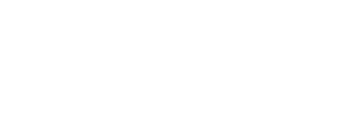

图1:通过超导约瑟夫森结构建和谐振腔或超导电路探测器的多模耦合。

为突破上述限制,研究团队提出了一种基于多模耦合的探测器升级方案。通过引入超导约瑟夫森结等量子元件,将多个谐振模式连接成网络,实现信号响应的逐级放大,从而拓展整体带宽至与共振频率相当的范围。这一设计尤其适用于高品质因子系统,在保持信号增强与低噪声优势的同时,提升了整体频率覆盖范围。该方法打破了传统单模系统所受的标准量子极限,提出并实现了“多模量子极限”的理论框架。

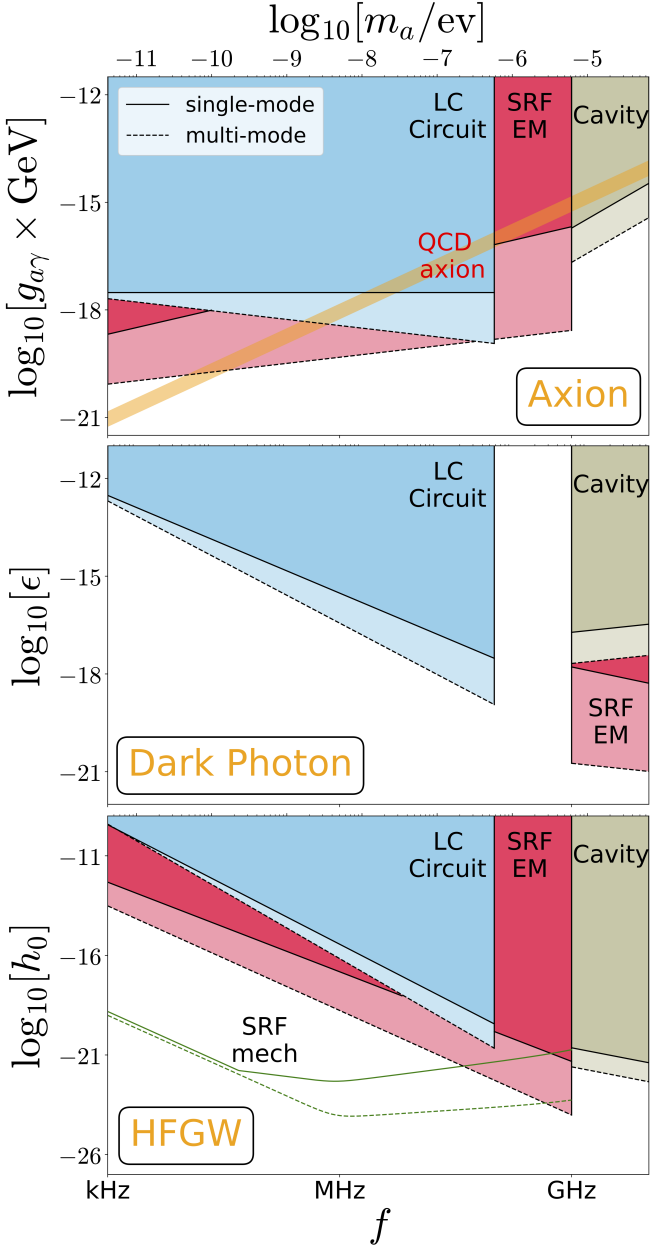

图2:多模耦合实现的灵敏度覆盖(虚线)和传统单模探测器(实线)的对比,同时考虑轴子暗光子暗物质和高频引力波,以及多种电磁探测方案。

该工作不仅展示了量子技术在基础物理研究中的应用潜力,也为多个实验计划提供了具体的理论指导。由舒菁教授牵头的“山河”(SHANHE)合作组将在后续升级计划中,开展基于超导谐振腔的多模耦合方案验证工作。美国HAYSTAC实验也将在其第三阶段中考虑引入类似结构,进一步拓展其基于压缩态探测技术的频率覆盖能力。

丹麦尼尔斯·波尔研究所博士后陈一帆与舒菁为共同通讯作者,合作者还包括舒菁课题组成员刘雨鑫、杨宇亭、曾彦杰,以及前博士后李春龙。

论文原文链接

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6633/add050