发布日期:2025-10-20 浏览次数:

供稿:于翔宇 |

图片:肖 静 |

编校:刘 融 |

审核:杨 军

2025年8月4日至9日,由北京大学物理学院大气与海洋科学系主办的“2025年度大气与海洋科学特邀杰出报告暨研究生教育创新计划暑期学校”在北京大学顺利举行。本次报告以“地球及其他行星的大气、海洋与气候动力学”为主题,特邀多位海内外知名学者齐聚燕园,共话学科前沿。活动吸引了来自30余所高校及科研机构的200余名师生、研究人员参与,现场交流热烈,学术氛围浓厚。

活动合影

8月4日上午,报告会在北京大学正式开幕。本次活动作为研究生教育创新计划的重要组成部分,以暑期学校的形式同步举行。大气与海洋科学系胡永云教授回顾了“特邀杰出报告”系列自2006年创办以来的发展历程,强调该系列讲座在推动大气与海洋科学前沿传播、促进国内外学术交流方面发挥了重要作用。他指出,这一系列讲座已成为展示北京大学物理学科开放性与国际化的重要窗口。

胡永云致辞

随后,本届报告会的主要组织者、大气与海洋科学系杨军长聘副教授详细介绍了活动的整体安排、主题构思与参会形式。他特别指出,本届讲座创新性地采用结构化主旨报告与短讲相结合的方式,覆盖地球气候、系外行星、极端气候与海洋动力等多个研究方向,并通过"Dinner Group"等特色讨论形式促进与会者的深入交流。

杨军作活动详细介绍

本次报告会汇聚了该领域的多位顶尖学者。英国埃克塞特大学Geoffrey K. Vallis教授作为地球物理流体动力学领域的国际领军学者,带来了五场系列讲座,系统阐述了类地行星大气与海洋环流结构的理论框架。他从角动量守恒、热力平衡与湍流输运等基本物理原理出发,构建一套完整的气候动力学理论体系。

Geoffrey K. Vallis教授作报告

中山大学吕建华教授通过回顾Hadley环流和Rossby波理论的发展历程,强调了在人工智能时代背景下理解物理机制的重要性。斯德哥尔摩大学Rodrigo Caballero教授则聚焦极地气候放大效应和极暖气候动力学,揭示了不同气候状态下大气环流的变化特征。

吕建华教授、Rodrigo Caballero教授作报告

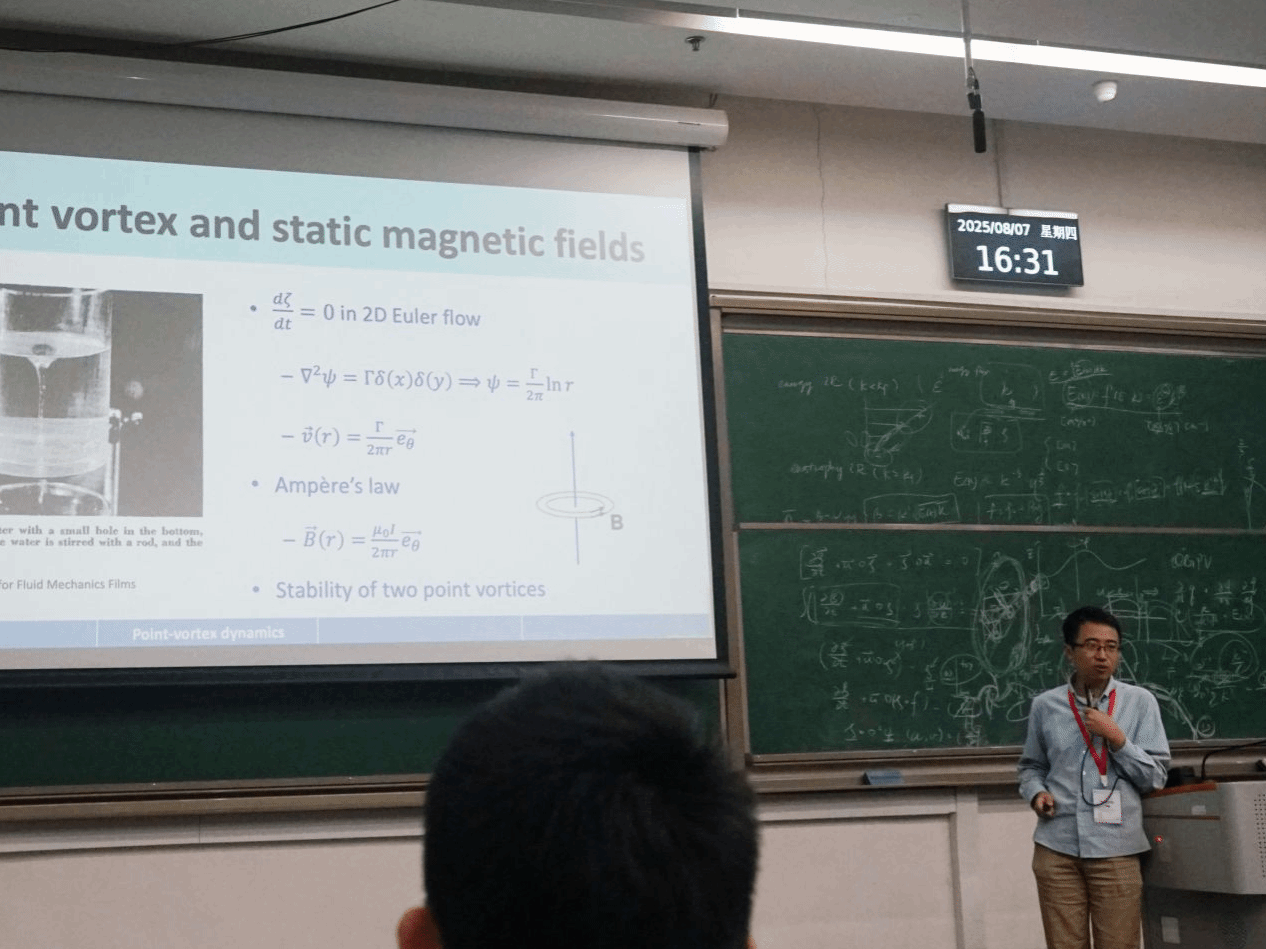

报告会还邀请了北京大学多位青年教师分享最新研究成果。Daniel Koll助理教授探讨了较暖气候下地球反照率变化的零假设;杨博雷研究员揭示了中尺度对流扰动的内在振荡机制;俞妍助理教授分析了对流与全球野火活动之间的相互作用;杨军长聘副教授报告了温室气候下降水均值趋势的逆转现象;杨邱助理教授阐述了对流聚集及其在变暖背景下的未来变化;丁峰助理教授利用点涡模型揭示了木星极地气旋的振荡运动;刘茂峰助理教授讨论了大西洋经向翻转环流的稳定性问题;工学院薄童助理教授阐释了层化海岸流中地形诱导的混合机制。

北大青年教师分享最新研究成果

此外,南京大学准聘副教授傅豪展示了浅积云对流混合的实验室模拟成果;上海交通大学副教授谭先瑜分析了巨行星大气中的超级旋转现象。

南京大学及上海交通大学青年教师展示成果

本次活动由北京大学物理学院大气与海洋科学系主办,并获中国气象学会第29届动力气象学专业委员会(The 29th Professional Committee of Dynamic Meteorology of CMS)协办。报告会的顺利开展承蒙北京大学研究生教育创新计划、北京大学物理学院的大力支持,同时感谢赞助单位曙光智算信息技术有限公司与技术合作方蔻享学术的鼎力相助。此外,衷心感谢以下志愿者的辛勤付出(排名不分先后):丁晶晶、张佳、王胤杰、魏斯诚、贾证弘、王怀平、孟祥磊、詹睿知、刘美景、欧阳玥芸、万智翔、高逸辰、高笛鸣、杨邱、李锜、俞妍、丁峰、刘茂峰、Daniel Koll、杨博雷、汪子牧、于翔宇、周榆杰、崔琪(北大);江仪然、于绮珊、肖静(澳门科技大学);傅豪(南京大学);欧阳博丁(中国科学技术大学),马鑫瑀(中国农业大学);王林、徐霈强(中国科学院大气物理研究所)等。

在各方通力协作下,本届报告会取得圆满成功,不仅为海内外学者搭建了高质量的交流平台,也有效拓展了学生的学术视野。北京大学大气与海洋科学系将继续秉持开放包容的态度,致力于为大气与海洋科学领域的学术交流与合作提供更广阔、更专业的平台。